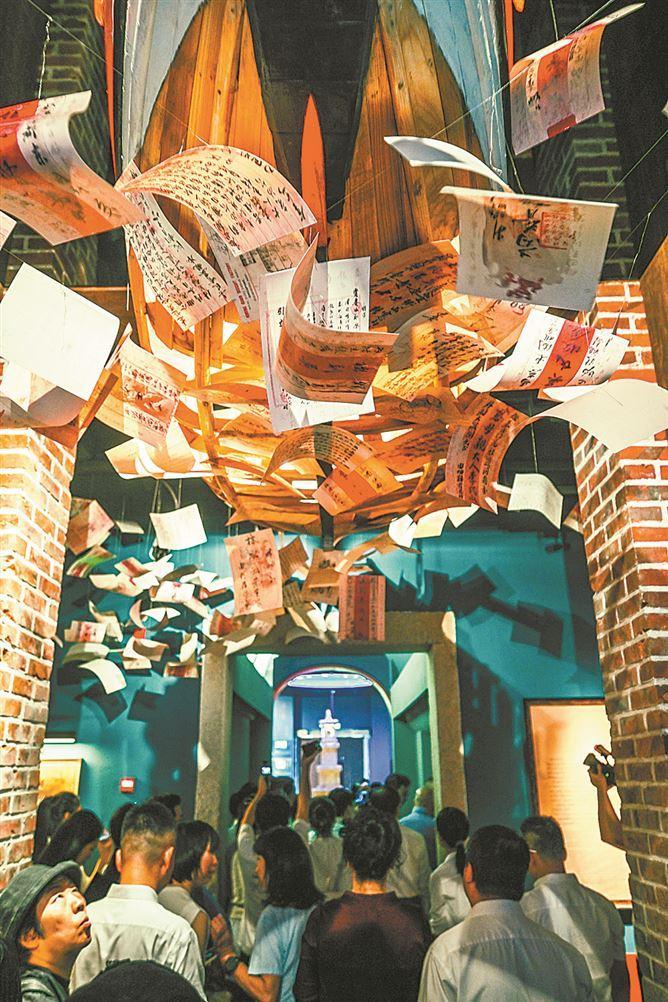

昨日上午,侨批馆揭牌开放。(厦门日报记者林铭鸿摄)

厦门网讯(厦门日报记者吴燕如)目前福建发现的较早侨批可追溯到哪一年?曾经繁荣发展的厦门侨批信局主要集中在哪个片区?当年“水客”的侨批包长什么样?昨日上午,随着位于思明区大同路7号的侨批馆揭牌启用,这些答案也随之揭开。侨批馆面向社会免费开放,开放时间为9:00—21:00,逢周一闭馆。

侨批馆建设业主单位思明区侨联表示,侨批馆的建成,不仅是对侨批这一珍贵世界记忆遗产的保护与传承,更是新时代讲好华侨故事、传承诚信精神和弘扬爱国精神的重要平台。

以“侨声如歌·信诺传世”为主题,昨日现场举办了开馆仪式,生动展现侨批背后蕴含的家国情怀和诚信精神。活动由厦门市委统战部(市侨办)指导,厦门市侨联、思明区委统战部(区侨办)主办,思明区侨联承办。

丰富展陈印证厦门是闽南侨批集散中心

侨批馆所在的这栋楼是拥有近百年历史的老侨房,共三层楼,建筑面积798平方米。从一楼至三楼,分别设置了“顺风相送”侨批文化展厅、“尺素情长”侨批记忆展厅和“侨会八方”侨批会客厅。

步入一楼展厅,头顶上一艘扬帆起航的福船迎面扑来,让人仿佛穿越时空,跟着进入到烟波浩渺的下南洋大时代中,开启侨批故事探寻之旅。在这里,市民朋友可以通过视频和丰富的展陈,了解近200年间侨批业的兴衰简史。例如,有一张1861年的复刻侨批,是从巴达维亚(雅加达)寄往漳州。在这张早期“水客”传递的侨批上,没贴邮票,也没盖信局戳记,民间特色鲜明。这也是目前福建发现的较早侨批之一。

一楼还专门设置“厦门侨批文化地理”展区,梳理展示了1912年以来厦门有记载的侨批局情况,复刻了大量侨批、皮箱等历史物品,还展示了“水客”当年用来携带信件和钱款的包裹等实物,充分印证了厦门是闽南侨批的集散中心。有意思的是,关于侨批局的分布点位还通过绘制在地板上的“地图”来呈现,可以看到中山路片区密密麻麻的点位。

数字化互动也是侨批馆的特色,展厅设置了“纸短情长——爱的二地家书”互动装置,参观者可以通过互动平板体验传统侨批书写,并将生成的侨批下载到手机或发送给亲友。

侨批馆让华侨文化元素更加多元

微缩侨批戏台、信局主题场景、“水客”送批故事、家族侨批故事、爱国抗战时期侨批故事——在二楼的“尺素情长”侨批记忆展厅,集合六个故事的侨批故事剧场,生动再现侨批背后一个个感人至深的故事。

昨日,归国华侨、厦大教授王虹也来到现场,并通过朗读侨批抒发内心感受。他说:“这不仅是在阅读历史,更像是在聆听我们祖辈、父辈的呼吸与心跳。这间侨批馆,为我们漂泊的记忆找到了锚地,为我们流淌的乡愁筑起了堤岸。”

在不远处的中山路华侨银行一楼,还有厦门首个、全国唯一在百年经营侨批的银行原址上建设的侨批展厅,以及户外的侨批广场。

思明区侨联名誉主席苏枫红介绍,侨批馆把华侨文化元素进一步放大和丰富,让其内容更加多元。整个侨批馆的打造立足于“真、实、事”,即侨批内容的真实,让展出内容更有人情味,这是海外华侨对家乡实实在在的桑梓情怀;也正是基于华侨故事和侨批故事的真实情感,才能让侨批构成人类共同的记忆遗产。这是侨批馆命名没有冠以“厦门”或“思明”等的原因,因为侨批文化具有全球性特征,代表的诚信精神是全人类共同的价值。

接下来,侨批馆将通过举办侨批城市联盟活动、组织沙龙、开展研学、编写教材等方式,传承华侨的奋斗与奉献精神。

名片

世界记忆遗产

侨批

“批”在闽南话中是“信”的意思。侨批是海外华侨华人寄给国内家乡眷属的书信和汇款凭证的合称,是“银信合一”的特殊寄汇方式。因其承载的历史文化价值,2013年,由福建与广东联合申报的“侨批档案——海外华侨银信”被列入联合国教科文组织《世界记忆名录》。

根据相关史料记载,厦门自明清以来就是中国对外交通和海上贸易的国际口岸,因其地理人文因素,厦门成为福建侨批最丰富的地区之一。民国时期厦门侨批信局最鼎盛时一年多达170多家,大约2/3都分布在中山路片区。

编辑: 来源: