“利在一身则不谋之,利在国家则必谋之。”她怀着对技艺的坚守,不仅让千年宋锦的流光重新照进当下,还以丝为材设计出了人造血管,填补了国内的空白。

近日,总台《吾家吾国》专访宋锦织造技艺国家级非物质文化遗产继承人钱小萍,走近她“复活”宋锦的故事。

她以丝为材

设计出人造血管

出于对美的热爱,钱小萍十五岁踏入了丝绸工业学校。中国丝织业传承千年,但都是手工作坊,作为新中国第一批丝织专业学生的钱小萍,入学后连教科书都没有。

再艰难的环境也抵不过繁花美锦的吸引,她就这样边织边学,毕业时以优异的成绩进入了苏州丝绸研究所。

20岁时,因为对丝织物结构设计的独到见解,钱小萍受邀与上海胸科医院合作研制人造血管。为了实现预想中的纤维结构,她在工作之外,利用晚上、休息日的空闲时间不断研究改进,最终以丝绸为材,“织就”了中国自己的人工血管。

研制人造血管需结合医学、纺织学、材料学、结构学等知识,在当时几乎没有任何参考资料。当被问及如何完成如此高难度的任务,钱小萍的回答只有一个字——想。“我一直在想,想到一个特殊的管状组织。”

她把血管管壁比作草房屋顶:既要保证不漏雨,又要透气。“我想象做一个草房子的屋顶,就慢慢变成了血管的管壁。”

1977年,中国第二代人造血管通过了临床试验,钱小萍填补了国内的空白,也让世界看到中国丝绸的无限可可能,获得国家发明三等奖和多项国际发明奖。当病人真诚地向她表示感谢,她深刻体会到:丝绸不仅是华服美饰,更是能承载生命的“柔软科技”。

她复原古代提花织机

让宋锦技艺“活”了过来

钱小萍的人生转折发生在1981年。当国外博物馆陈列着中国丝绸,当苏州的古老织机逐渐被进口设备取代,她敏锐地察觉到民族瑰宝正在消逝,毅然倾尽所有,筹建中国第一座丝绸专题博物馆。“我们丝绸之国应该有一所丝绸博物馆!”

没有资金,她四处奔走;没有场地,她在工地搭板房办公……有人笑她“傻”,她却说:“如果连我们都不守护,谁还记得上千年的丝绸文明?”十年后,浓缩了中华丝绸文明史的苏州丝绸博物馆落成开放。

在筹建博物馆期间,钱小萍接触到大量宋代织锦残片。当看到苏州宋锦厂倒闭、老师傅纷纷改行时,她心痛不已:“宋锦厂没有了,关门了,那些宋锦乱七八糟堆在地上,机器也拆得一塌糊涂,我去一看伤心极了,眼泪都要出来……”

钱小萍暗暗下定决定,绝不让瑰宝就这样消失。她四处拜访老艺人、老工匠,征集文物素材,带领团队,用放大镜一毫米一毫米分析残片结构。她一头扎进了研究中,白天,她在盐碱地的厂房里忙碌,夜晚,她伏案绘图,时常顾不上吃饭,双脚浸在返潮的水中也浑然不觉。

“五重经锦指经线有五种不同的色彩,上下变化交织,我从三重经锦推测出了五重经锦的变化规律,弄清了它的结构。”历时数年,钱小萍团队复原了古代提花织机——这台织机如同“古代计算机”,以木与绳完成复杂编程。成千上万根丝线在织机上交织,让早已失传的“五重经锦”技艺重新“活”了过来。

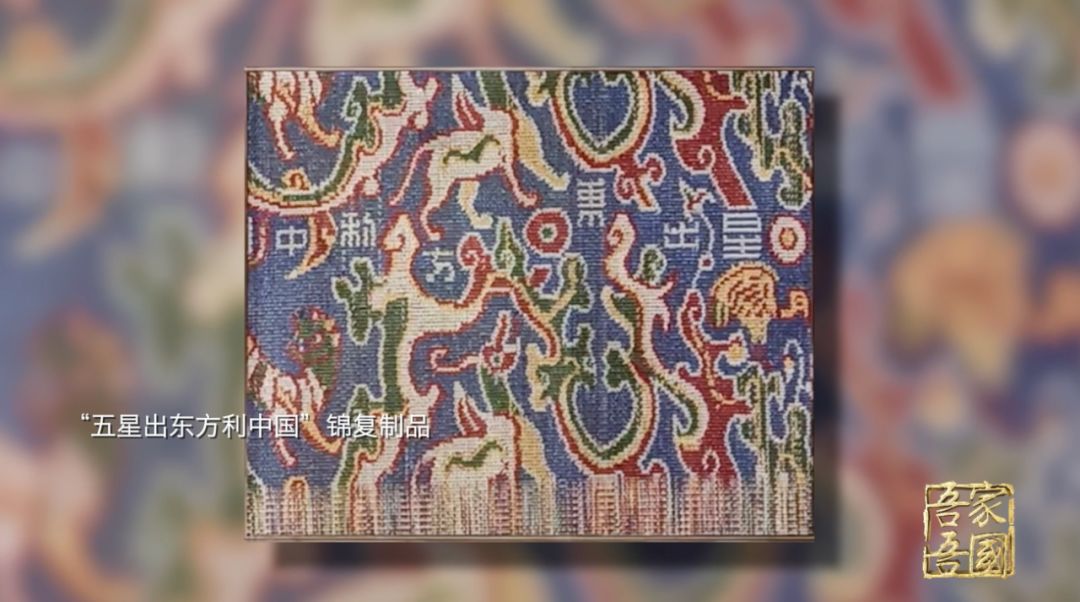

△钱小萍团队以“五重经锦”技艺复制的“五星出东方利中国”

△钱小萍团队以“五重经锦”技艺复制的“五星出东方利中国”2014年,复活的宋锦技艺登上北京APEC峰会。各国领导人身着万字纹新中式服装,让千年非遗站在了世界外交舞台。

86岁仍活跃一线

她让千年宋锦焕发新生

如今,86岁高龄的钱小萍依然活跃在非遗传承一线。

在她的宋锦坊里,传统与现代不断碰撞出新的火花:她与云锦大师合作打造的双面扇,让两种非遗技艺在光影中展开对话;将传统木刻年画元素融入宋锦创作,为《哪吒闹海》等作品注入年轻活力。这里是宋锦技艺的“基因库”,更是国潮创新的“实验室”。

钱小萍“做到老学到老”,面对国潮热潮,她既欣喜于传统工艺的复兴,也强调深入理解宋锦的历史文化与技艺精髓的重要性。她期待年轻一代能真正传承这门技艺,让宋锦文化深入传播、持续发展。

从复原到创新,钱小萍用一生诠释了对丝绸事业的热爱与坚守。她曾说:“我一生做的事情,没有想过能得到什么好处。我做这些事情,想一切办法去解决遇到的问题,哪怕小事情我也要做得比别人好。做人做事竭尽全力,就无遗憾!”

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 编辑: 来源: