炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

(来源:文汇报)

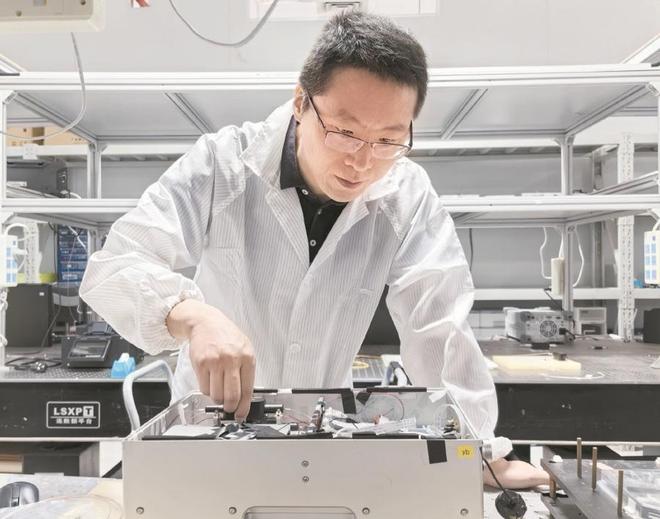

今年国庆中秋假期,在上海理工大学光电信息与计算机工程学院一间实验室里,副教授杨康文正和团队成员一起加紧调试飞秒激光设备,实验几乎没有停过。过程中使用的光纤纤芯仅10微米,比头发丝还细,承载着国产高端医疗仪器研发的关键突破的希望。

超快激光相关成果本世纪以来已经三次获诺贝尔物理学奖,如今,杨康文团队正推动超快激光技术早日走入更多医疗应用场景。他说:“希望实验尽早完成,我们可以早日用飞秒激光‘点亮’国产高端医疗装备。”

啃下稳定性硬骨头,让高端仪器走出超净间

因为高精度、高效率等特性,飞秒激光成为推动精密加工、医学成像等应用的关键技术之一。就在一个多月前,杨康文参与自主研发的“高稳定、高精度、高效率飞秒激光关键技术及装备研制”,捧回了上海市技术发明奖一等奖。曾经依靠进口的“娇客”,如今成为普通实验室、半导体工厂和大型变电站的实用工具。

“传统的进口固体激光器‘块头大’,价格动辄上百万元,使用环境也极为苛刻,必须在恒温、恒湿、超净间的隔震光学平台上运行。”杨康文坦言,一旦环境温度、湿度变化或者发生震动,传统固体激光器里的晶体光学特性、镜片空间位置就会改变,导致性能下降,严重时甚至无法正常出光,因此传统固体超快激光器连“走出”实验室都很困难。

杨康文研发的光纤激光设备,破解了光源稳定性的难题:体积仅为传统设备的十分之一,成本降至同类进口产品的一半,更能在10℃至50℃的范围里稳定工作,“哪怕运输路上颠簸,设备精准度也不受影响”。

他告诉记者,这项突破性成果在精准医疗诊断上非常有应用潜力。目前,恶性肿瘤诊断的“金标准”是切片染色的病理检测,术后出报告通常要等几天,即便术中冷冻检测也得等半小时。利用杨康文团队研发设备产生的彩色飞秒激光,无需给细胞做标记,医生就能看清细胞核的形态,“‘光源’照亮细胞内部后,细胞核过大、占位异常等癌变趋势一目了然,检测流程大大缩短”。目前,杨康文正与复旦大学团队合作开发无标记快速病理检测仪器。

而且,随着与人工智能、多模态成像等技术深度融合,飞秒激光将在精准医疗、个性化治疗方向持续突破。杨康文告诉记者,他们研发的飞秒激光有望用在手术中,让癌细胞和正常细胞的边缘更加清晰,让医生在术中更精准判断肿瘤切除范围。

“三有”育人,教会学生研究跟着需求走

这个假期,除了实验停不下来,杨康文还带着学生和香港大学团队合作推进流动细胞成像研究,用于疾病早期检查。“这就好像给细胞装了台‘光学相机’。”他解释道,“用我们的飞秒激光设备,每秒能给2万个高速流动的细胞‘拍照’,并且每个细胞都能拍出清晰的照片。学生在合作过程中也逐渐学会以需求为导向的科研思路。”

杨康文的实验室现有10名研究生,但是相较传统的师生关系,他和学生更像“伙伴”。事实上,他也总称学生是“伙伴”,甚至还和这些00后相约“三有”——有氛围、有成果、有发展。

杨康文说,作为老师,最需要做的是让每个毕业生都有发展前途。现在的00后都很有潜力,也非常有主见,平等沟通的氛围才能激发学生内生动力,也是大家共同做好研究工作的基础。而且在这样的氛围中,大家不再只追求“60分万岁”,而是达成一致——要解决真问题,产出真成果。杨康文说,实验室里常有学生早上9点来,忙到晚上9点才走,“他们自己对成果有期待,才能做出更好的成绩,也才能更好地成长”。

这份育人初心,也源自杨康文自己的成长经历。他的博士后导师是上海理工大学教授、中国工程院院士庄松林。“虽然我已经有学生了,但是前年我去香港访学时,老师还事无巨细地帮我联系当地朋友,操心我的租房等生活琐事。老师过80岁生日时,还特意和我们学生一起分蛋糕。”

“老师把我往前推,我也得尽力托举学生。”如今,杨康文培养的学生中,有的在上海微电子研发光刻机,有的进入上海联影开发医疗器械,“飞秒激光在半导体、医疗、新材料加工领域都有大前景,学生能成行业骨干,就是我最骄傲的成果。”

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 编辑: 来源: