先给结果,别兜圈子了:两分钟读秒绝杀,赵丽颖客串神雕,把第四集直接踢进“名场面名册”。

关键词你先收好——两分钟封神、最美穆念慈、陈晓杨康、2014版神雕侠侣第四集。

重要吗?

看平台还在循环的康慈CP剪辑,看评论区那股老粉“我又回来了”的气息,你就懂了。

画面倒回那间阴天破庙。

风在屋檐上刮得像铅笔蹭纸,光是灰白的,冷冷的。

赵丽颖抱着孩子进门,步子轻得像在怕吵醒谁。

她没急着哭,先愣半秒,像脑子里卡了一个没加载完的文件。

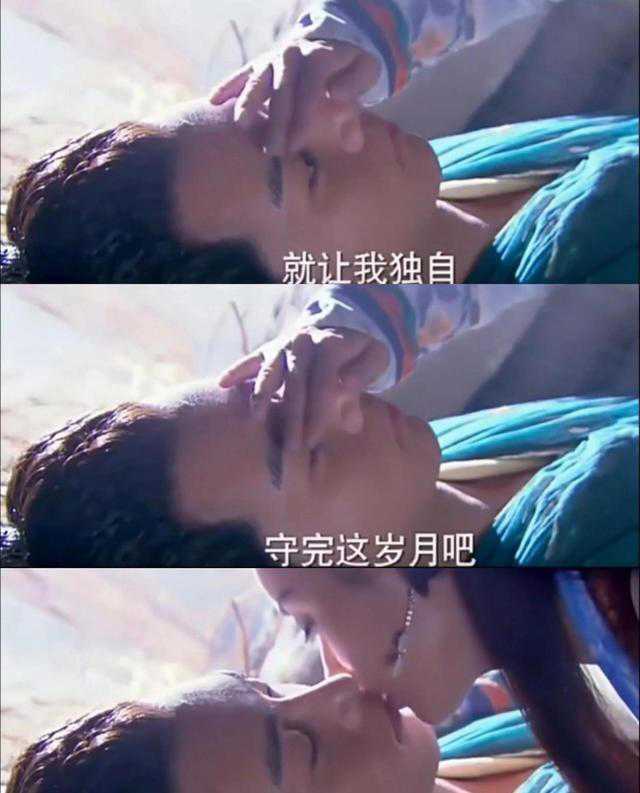

手指摸到陈晓的脸,那一下喉结明显动了一格,哭意被硬按回去。

俯身,镜头扣近,泪落在脸上,没声,偏偏全屋都听到了。

那句“说好白头到老”没飙分贝,偏压着心口。

像球场上最后一攻,全场屏住,球还在空中兜弧线。

插一脚背景。

两人早就演过三场恋爱与翻脸:《宫锁珠帘》的偷瞄,《陆贞传奇》的明目张胆,《宫锁沉香》的刀光影里别过脸。

到《神雕》又见,亲吻角度、抬眼节奏,像老队友战术板不用画。

于正导演的美学你再熟不过,这回反倒给演员让路,镜头不抢戏,灯光不抢戏,安安分分做铺垫。

这两分钟我按战术录像拆过。

赵丽颖的打法是控节奏,不外放,往内收。

三个按钮按得准:进门的失焦,触脸的吞咽,俯身的短停。

这不是玄学,是经验,演员常用的生理开关,按了情绪就掉速。

陈晓负责“无球跑动”。

躺着也要有余温,嘴角塌陷的角度,手指弯曲的停留,眼皮的松弛度,都是线索。

杨康不是纸片坏,他的“邪”是一连串迟到的选择。

对手给出空间,赵丽颖就能把球推进禁区。

换个时间轴。

拍这场时她在赶《花千骨》的大结局,连夜路转去象山影视城。

素颜上镜,为了做出产后虚弱,用袖子遮浮肿。

导演说吻戏替身就行,她摇头,说最后一次合作,得亲自告个别。

成年人没有圣诞老人,镜头也没有自动挡。

你要数据,我掏手机相册。

2014版神雕侠侣豆瓣分数常年吊在4分上下,可“赵丽颖客串神雕”“两分钟封神”这种词条时不时就冒头。

B站和短视频平台的康慈CP合集,动不动百万播放,评论楼里还在盖新层。

整剧评价不高,片段记忆点爆表,这种背离挺耐琢磨。

观众的观看方式也变了。

长剧追不动,就认片段。

情绪密度高,能二创,能循环播放,能做话题。

这段刚好全占了。

你可以叫它“片段经济学”,我更愿意叫“短时段高价值输出”。

像梅西整场散步,补时一脚直塞带走三分,计分牌只看最后那一下。

把镜头推回破庙,我再看她手背那条青筋。

紧,说明力是在往里扣。

穆念慈这个人物,最怕被演成苦情盆栽。

赵丽颖把羞耻、疼和体面三样掺着来,不往外甩,往胃里吞。

吞完,再俯身。

灯光是冷的,墙皮留着脏,血色不抢眼,服化没给“美”。

这套“降噪工程”对古偶算鹤立鸡群。

你要看清演员的细小动作,就得把环境的噪声压下去,录音师那天据说都不怎么出气,现场像临时拧了个消音器。

有人会说这不就是“于式亲吻角度”。

我也见过一堆角度模板,角度能抄,迟疑抄不来。

迟疑是肌肉记忆,是两个人合作了几轮之后不需要对词的默契,像后卫看一眼就知道锋线要往哪儿切。

你在屏幕外都能感到那点犹豫的温度差。

给点行业侧写。

2012到2014,古偶讲求密度,滤镜厚,快剪多,特写怼脸。

热闹够了,情绪却容易虚。

这两分钟偏偏是“慢”。

慢得像在棚里抽了真空,只留两个人和一口风。

工业化不是堆特效,是知道什么时候往后站。

说个硬核点的:整段差不多十个镜头,平均景别偏中近,配乐拉低音量,留空间给呼吸声和衣料摩擦。

镜头运动少,手持轻晃。

做过剪辑的都知道,这种配置就是在“让表演赢”。

你要问这算不算“战术”,我会说,这就叫在最后两分钟只跑三套最熟战术。

心理层面也显眼。

穆念慈在那一刻的坐标是三个:失子后的空、失爱的疼、信念崩塌的晕。

她从麻到疼再到告别,全靠身体完成,没有台词护航。

陈晓那边的“坏”在此刻收束成“人”,尸体是冰的,遗憾是热的,两种温度同时在画面里。

对照案例我也找了。

王传君在《我不是药神》那段迟来的爆裂,靠呼吸踢开门;球场上,勒布朗最后两分钟的决策价值,比前面40分钟还贵。

短时段能改变叙事的走势,这条规律跨行业有效。

放进“赵丽颖客串神雕”的语境,也完全对得上。

舆论这边,总有人拿“消费旧情”说事儿。

我更关注另一件事:CP文化确实给了这段戏后续的传播弹药,但火种是表演点着的,不是八卦点着的。

网友有点像放大镜,盯别人家的芝麻,自己家西瓜看都不看。

可这次,芝麻是真的香。

SEO你要的词我放在这儿,但不端盘子:赵丽颖客串神雕、两分钟封神、陈晓杨康、最美穆念慈、2014版神雕侠侣第四集、康慈CP、于正导演、象山影视城、花千骨。

你搜这些,大概率会飘来本文。

顺手点个在看,别装不认识。

我还想替幕后人员说句公道话。

化妆不抢、灯光不抢、机位不抢,这在行业里需要自律。

很多剧的错位是“哪里热闹往哪里堆”,堆到最后人没了。

那天大家把力气都按住了,演员往前走一步,镜头退半步,戏就成了。

你可能也会问,为什么这段比整部还记得住。

因为它像一次“试金”,把演员的基本功、熟人红利、团队协作,一起照了一遍。

还有一点现实味儿:如今的观众没时间等慢热,短片段的杀伤力更实在。

这不是原罪,是观看方式的更新。

我在回放里数过她那半秒的迟疑,像数最后一攻的站位。

要不要在这儿停一下?

你也把你心里的“封神片段”丢出来,别害羞。

评论区开场,我先去倒杯水。

你继续看破庙里的风,我等你一个答案:那滴泪落下时,你是不是也跟着屏住了?

编辑: 来源: